时间:2015-10-24 09:41:00编辑:中国红故事

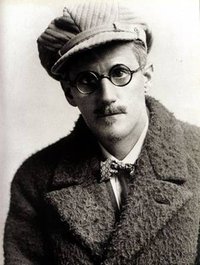

1920年起定居巴黎。其一生颠沛流离,辗转于欧洲各地,靠教授英语和写作糊口,晚年饱受眼疾之痛,几近失明。其作品结构复杂,用语奇特,极富独创性。

主要作品是短篇小说集《都柏林人》(1914)描写下层市民的日常生活,显示社会环境对人的理想和希望的毁灭。自传体小说《青年艺术家的自画像》(1916)以大量内心独白描述人物心理及其周围世界。代表作长篇小说《尤利西斯》(1922)表现现代社会中人的孤独与悲观。后期作品长篇小说《芬尼根的守灵夜》(1939)借用梦境表达对人类的存在和命运的终极思考,语言极为晦涩难懂。

生平经历

早年生活乔伊斯出生于都柏林近郊拉斯加地区的一个富裕的天主教家庭。他的父系祖上曾是科可市富庶的商贾。1887年,乔伊斯的父亲约翰·乔伊斯开始担任都柏林公司的征款员一职,于是乔伊斯的家庭搬迁由拉斯加区搬迁至布雷区。

詹姆斯·乔伊斯创作了他的第一首诗。由于他的父亲对于罗马天主教对待帕内尔的态度非常恼火,于是将儿子的这首诗印刷出版,甚至给梵蒂冈图书馆也寄了一本。同年11月,约翰·乔伊斯就职于登记企业破产的官方机构《斯塔布斯公报》。1893年,他拿着一份养老金离职。这一年也是乔伊斯家庭开始由富裕变贫穷的转折点,造成这一状况的主要原因是乔伊斯父亲的酗酒问题以及对家庭财产的管理不善。反复出现在乔伊斯的小说《一个青年艺术家的画像》、《尤利西斯》以及《都柏林人》中的人物西蒙·德拉鲁斯就以他的父亲为原型。乔伊斯于1888年进入“伍德小学”就读。这是位于基尔戴尔郡的一所寄宿学校。然而四年之后,因为他的父亲已经无力再负担学费,他却不得不离开这所学校。辍学之后,乔伊斯曾经接受过短暂的家庭教育,并就读位于北里士蒙大街的基督教兄弟会学校。1893年,乔伊斯转入贝尔维德中学。尽管乔伊斯一直就读于基督教会学校,在16岁那年他却和天主教决裂。然而,基督教哲学家圣托马斯·阿奎那的思想却对作家的一生产生了巨大的影响。1898年乔伊斯进入都柏林大学读书,修习现代语言,主修英语、法语和意大利语。同时,乔伊斯还参加了大量和戏剧、文学相关的社会活动。他曾于1900年发表过一篇题为《亨利·易卜生的新戏剧》的文学评论。后来,易卜生本人读到这篇评论,并给他写了一封热情洋溢的信。在大学期间,乔伊斯写了大量文章以及至少两个剧本(如今都已经散佚)。后来乔伊斯经常以大学时代的朋友为原型创作小说中的人物。折叠流亡生活1902年,乔伊斯第一次来到巴黎,目的是修习医学。1903年他因母亲病危而返回爱尔兰。次年一月,乔伊斯写了一篇关于美学的散文,题为《一位艺术家的画像》。

詹姆斯·乔伊斯乔伊斯将此文向一直倡导思想自由的杂志《Dana》投稿,却被拒绝。于是乔伊斯决定在他22岁那年将之改写成一部小说,题目暂定为《英雄斯蒂芬》。同年,乔伊斯结识了年轻的旅馆女服务员诺拉·伯娜科。乔伊斯的小说《尤利西斯》中故事发生的日期1904年6月16日,就是乔伊斯和这位后来成为他妻子的女人第一次约会的日期。乔伊斯在爱尔兰的这段时间染上了酗酒的恶习,并和学医学的奥列佛·圣约翰·格加蒂过从甚密,此人后来成为《尤利西斯》中的人物巴克·穆利根的原型。乔伊斯在格加蒂的海滨城堡中住了六个晚上,之后两人之间发生了一场激烈的争吵,导致了乔伊斯的离去。那天晚上乔伊斯在一间妓院喝得酩酊大醉,并和别人寻衅打架。后来是他父亲的熟人,犹太人阿尔弗莱德·亨特收留了他。此人就是《尤利西斯》中主人公利奥波德·布鲁姆的原型。没过多久,乔伊斯和诺拉·伯娜科私奔,开始了流亡海外的生涯。他们先去了南斯拉夫的普拉,然后又迁居奥匈帝国统治下的特里雅斯特,靠教授英文为生。在特里雅斯特乔伊斯结识了艾托·史密茨。他们于1907年结识,并成为好朋友。乔伊斯一生中大部分时光都是在欧洲大陆度过的。1915年乔伊斯移居苏黎世,并于1920年再次来到巴黎,在此度过了接下来的20年的光阴。在这20年中,他曾两次回爱尔兰小住。晚年他又搬回苏黎世,不过不久之后他便去世了。在巴黎期间,乔伊斯的文学创作得到了玛利亚·尤拉和尤金·尤拉夫妇的资助。在两人坚定不移的支持下,小说《芬尼根的苏醒》才得以顺利出版。后来,尤拉夫妇曾经在文学杂志《转变》上以“前进中的努力”为题连载乔伊斯的小说。

上一篇: 查尔斯·约翰·赫芬姆·狄更斯

下一篇:约翰·弥尔顿